目次(押すとジャンプします)

はじめに

回復のためには「ご家族は○○した方がよい」と言うと、「○○しなかったのがいけなかったのだ」「○○が病気の原因になったのだ」とご自分を責める方がいらっしゃいますが、それは違います。

摂食障害は、家族の接し方だけで発症する病気ではありません。

今、大切な家族が摂食障害に苦しんでいたら、なんとかして助けてあげたい!と必死だと思います。

でも、なにかアドバイスをすると怒られ、わかってないと言われ、反抗してきたと思ったら、逆に甘えてきたり、どう接したらいいのかわからず、混乱している方も多いと思います。

実際私も摂食障害真っ只中の時は、何を言われても歯向かい、私のことを思って言ってくれてる事に対して、わかってないと苛立ち、イライラしている時は当たりまくり、自分の都合のいい時だけ甘えて、本当に自己中極まりなかったです。(笑)

だけど、両親は生死ギリギリ状態の娘に対して怒ることもできず、先生にはあれを言っちゃいけない、こうした方がいいと言われ、娘に振り回され続けました。

今回は、そんな我が子との関わり方、接し方について、書いていきたいと思います。

接し方・関わり方

声のかけ方

よく言われる言ってはいけない言葉というのは、ありません。

「言ってはいけないこと」「してはいけないこと」を考えすぎて、ビクビクしてしまうと、その状態を感じ取って、本人も関りずらくなってしまったり、不安に感じたり、自分のせいでまた家族を傷つけてしまったと感じてしまいます。

「言ってはいけないこと」「してはいけないこと」ということではなく、「摂食障害」がどんな病気かということを理解してあげることで、本人が抱えている苦しみに寄り添い、自然な言葉をかけてあげることができると思います。

ただ摂食障害は、体型に対して、食事に対してとても敏感です。

特に言ってはいけない言葉はないと言いましたが、摂食障害という病気を理解して、言わないようにした方がいい言葉はあります。

たとえば、

「痩せたね」「太ったね」はもちろん、「元気になったね」も私はアウトでした。

元気になる=太った

と、捉えてしまい。太ったから痩せなければと焦りました。

逆に「大丈夫?痩せすぎだよ」と言われると、安心しました。

また、母親がこれならヘルシーだから食べてくれるんじゃないかと娘を想って、娘のことを考えて、頑張って料理を作ったとします。

しかし、本人は誰かが作った料理=カロリーが正確にわからない=不安・恐怖=食べれないとなり、食べれません。

それに対して「せっかく作ったのに」「一口でもいいのに」等と言ってしまうと、ますますプレッシャーに感じ、食べれない自分を責めたり、そんな言葉を発した親に対して自分をわかってない、突き放されたと悲しくなります。

普通の人にとっては「たったの一口」ですが、摂食障害の人にとっては「カロリーを取るという大きな、恐怖の一口」なのです。

また、摂食障害の人は無理に食べさせようとしてくる人は、敵とみなし、言葉の端に「食べようよ」というニュアンスを感じ取られると、その人の言葉に警戒するようになります。

痩せて心配だからという気持ちだけであればいいと思います。

食べても食べなくても、何も言わず、その気持ちを全く表情や雰囲気に出さないのであれば。

しかし、それは無理です!

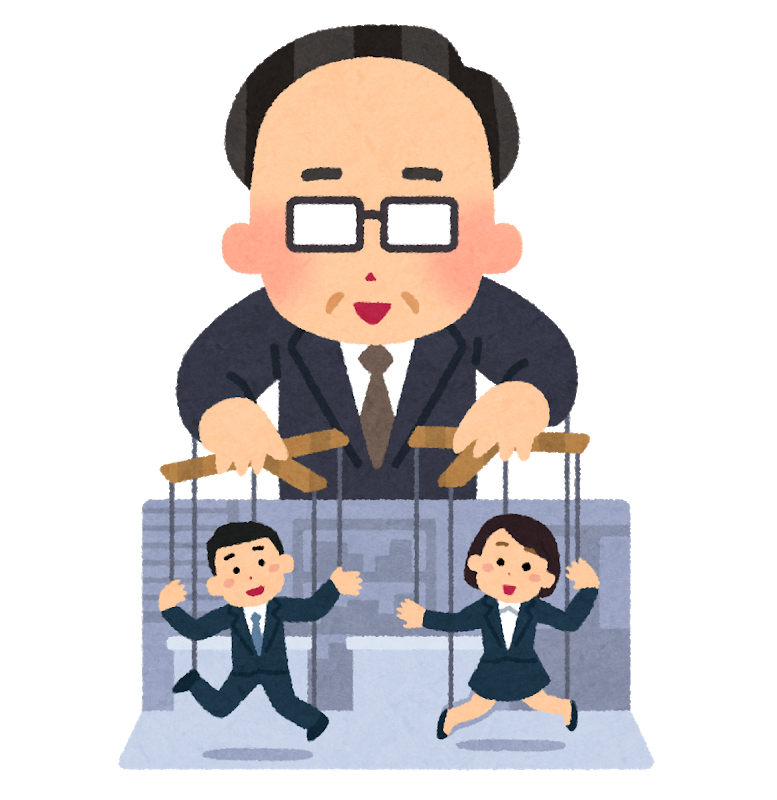

どうしても自分の思い、コントロールが入ります。

普通なら何でもない言葉でも、摂食障害の人は、捉え方が全てネガティブになったり、悪いように捉えてしまいます。

なので、体型、食事に対しては、発言、行動を控えたほうがいいと思います。

距離の取り方

摂食障害の人は、他人との「距離感」が上手く掴めないことも多く、依存的になりやすい傾向にあります。

自分の欲求を実現する為に、その人を独占しようと、過度に依存的な行動をとることがあります。

本人は、自分1人だけでは心の葛藤を解決しきれないため、助けを求めるようにして他人巻き込み、他人との距離感が掴めなくなっていることが多いです。

ご家族の方は、苦しんでいる我が子のことが、もちろん心配になると思います。

相手の言うことに従い、行動や発言にビクビクし、自分自身がない状態になってないでしょうか?

献身的に世話したり本人に代わって全てのことを行って、自己犠牲してまで尽くしていませんか?

そうしている間、本人は要求やわがままが強くなり、病気は収まらないまま、ますます負のループに陥ってしまう悪循環にハマってしまいます。

境界線がお互いなくなっている状態です。これを「共依存」といいます。

お互いが自分自身を苦しめてしまっています。

この状態では、お互いのためによくありません。

↓↓↓ まずは ↓↓↓

- 今の関係を受け入れる。(今の状況を受け入れる)

- 自分の感情に目を向ける。(自分を見てあげる)

- 距離を取る。

相手と常に一緒にいるのではなく、一緒にいない時間も作る。

(自分の趣味や、1人の時間をもつ) - 断ることを恐れない。

試してみてください。

距離感・依存・共依存については、後日詳しくブログに上げたいと思います。

そのままを受け入れる

摂食障害の人は、「嫌われたくない」という思いが強いです。

小さいころから家族の中でも、社会生活でもそうして過ごしてきた、生き方の癖、考え方、捉え方の癖があります。

「こうしていなければ嫌われてしまう」、「こうでなければならない」という考えが常にあります。

「〇〇ができるあなた」という「〇〇なあなた」ではなく、ありのままの本人をみてあげてください。

本人と「問題」を切り離して接してあげてください。

しかし、本人もありのままの自分が何なのかわからないと思います。

ご家族の方も、ありのままの本人と接していると感じていると思いますし、ただどうしても今は病気の症状が強く、切り離すのが難しい状態だというのもあると思います。

↓↓↓ 一つの手として ↓↓↓

病気とは全く関係のないことを体験して、(ワークショップやご本人の好きな趣味でも構いません。なにか手を動かすようなこと、そして家ではない所で行うものがいいかなと思います)お互い自分の時間を作って、その時間過ごしたことを褒め(ココがありのまま!)、そういう時間も気持ちがいいことを体感して、共有する、なんていうことも、いい時間といい関りが持てるチャンスになるかと思います。

※あくまでも、私の体験からのオススメです!!

関心を持つ

距離が近すぎたり、過干渉ではなく、逆に今まであまり関わる時間をもってこなかったという方もいると思います。

今まであまり関わってこなかったうえに、我が子が病気になってしまい、ますます関わり方がわからなくなってしまっていないでしょうか?

父親の方に特に多い状況ではないかと思います。

こういった関係をずっとしていた場合、「近寄りがたい存在」だと既に患者さん本人に植え付けられています。

患者さんは「もっと話しかけてほしい、わかってほしい」と考えています。けれど、拒まれる恐怖があるため、自分から近寄ることができません。

そのため、親から直接話しかけてくれるようになると、症状が改善されてくることもあるそうです。

たわいない会話でもいいのです。だんだん自然に話せるようになり、愛されている、自分の事を受け入れてくれているという安心感につながります。

ただし、食べないからといって食事の話をしたり、体型の話をしないようにしましょう。

まずは、精神的な負担を徐々に減らしていくようにしてみましょう。

↓↓↓ そして、愛情や関心が伝わる工夫をしてみましょう ↓↓↓

・言葉に出して伝える(なるべくわかりやすい言葉かけを)

・良いところをきちんと伝える・ほめる

・スキンシップで伝える

少し恥じらいがあるかもしれませんが、やってみてください。

家族関係を見直す(支え合う)

夫婦仲が良くない場合、両親に仲良くしてほしいという思いから、摂食障害に陥る方もいます。

両親の様子や、父親と母親の考え方が大きく異なっていたり、両親からのプレッシャーが強かったり、、、

ストレスを受け、ストレス発散のために過食衝動が起こるといったイメージです。

でも今すぐ仲良くするとか、今までと違う関わり方をするといっても難しいと思います。

今までのお互いの過ごし方、付き合い方、関わり方があるのですから。

摂食障害の人は勘が鋭いですし、雰囲気等で察しますので、本人の前だけとか、表だけでは良くありません。

↓↓↓ まずは ↓↓↓

- 家族で話をする機会を持つ(本人を除いて)

- お互い支え合う

- 相手の話を聞いてあげる

- サポートしてほしいことがないか自分から聞いてみる

お互い支え合うことで、夫婦仲、家族仲も良くなるでしょうし、いっぱいいっぱいでパニック状態だったところに、余裕ができ落ち着いて物事を考えられるようになるため、本人との接し方も変わり、関係を改善できる可能性が高くなります。

本人だけに目がいきがちですが、家族に対しての細かな気遣いを欠かさないようにしましょう。

聞く姿勢

今までの関わりの中で、自分の思い、感じたこと(感情)、してほしいことばかり話をしてきませんでしたか?

自分の気持ちを言うのではなく、まず本人の気持ちを聞いてみましょう。

摂食障害の人は、今まで自分の気持ちを抑えてきたことで、自分の気持ちがわからない方が多くいます。

また、自分の気持ちを言ってはいけない、言って否定されたらという恐怖心があります。

本人が話した言葉を絶対に否定したり、それに対して怒らないでください。

自分の考えや意見を差しこまないようにしましょう。

そして共感的に話を聞くようにしましょう。

もし、自分が悩みを抱えている時、どんなふうに話を聞いてもらいたいですか?

アドバイスをされるよりも、まずはただ「そうなんだ、それは大変だったね、つらかったね」と受け止めてもらいたいのではないでしょうか。

家族として心配な気持ちや「○○すべき」という意見、「○○してほしい」という考えがあるのは当然でしょう。

しかし、それはちょっと脇に置いて、じっくりと本人の気持ちに共感し、受け止めることが大切です。

たとえ自分とは違う考えであっても、本人の気持ちに共感するとは、本人自身の感じ方を理解するつもりで聞くことです。

そして、子どもの気持ちをしっかり受け止める姿勢が大切です。

自分の気持ちを理解して話を聞いてくれる相手には、信頼して心を開いてくれるはずです。

・相手が何を思い、感じているかを尊重して話を聞く。

・自分の気持ちは一旦おいておいて、話を聞くだけにする。

・ピシャリと話を切るような話し方や何かを作業しながら話を聞かない。

ストレスを溜め込むと、気持ちに余裕がなくなり、人の話を聞けなくなってしまいます。

人の話が聞ける心理状態にもっていくためにも、家族間でも支え合い、お互いのストレスを解消させましょう。

コントロールしない

体重を増やすこと、過活動、過食をやめさせることなど、症状を直接コントロールしようとしても、症状を悪化させ、関係を悪くするだけです。

これは、病気の症状で、家族が直接どうこうできる事ではではありません。

また、病気からの回復や成長を手伝うことはできても、本人の人生を親の思い通りにコントロールすることはできません。

自分の理想と相手の理想は違い、親が考える子供どもの幸せと、本人が幸せと感じることも違います。

自分は自分。家族であっても、違う人間です。

質問の仕方

質問する時、「はい」「いいえ」のどちらかで答えなければならない質問や回答を迫る質問をすると、本人は「責められている」「強要されている」と感じやすいです。

「〇〇はしたの?」「〇〇は大丈夫なの?」といった質問は、プレッシャーになりやすいです。

答え方が限定されない質問のほうが、相手も話しやすくなります。

質問には、コントロールが入りやすいため、「はい」「いいえ」での質問ではなく、本人が自分の気持ちを言えるようにしたら自分の気持ちを見て、言う練習にもなります。

自分と向き合う(親も)

摂食障害の人は、親や周りのメンタルヘルスにとても敏感(過敏)です。

そのため、親自身が不安定な時は親を心配して頼れません。

よく「親が心配するので親には言えない」と言ったりします。「心配性」でおろおろしてしまう親に伝えると、心配や不安がますます増幅されるだけなので言いたくなかったり、「心配」が「叱ること」になってしまう親だと、怒られると恐れてしまいます。

まずは親が安心して見守れるようになることが大切です。

子どものためにも、自分自身の人生を大切にして、幸せな姿を見せましょう。

親の幸せが子の幸せであり、安心感に繋がります。

・親自身が安定していますか?

・自分自身の人生を大切にする(幸せに生きる)

・自分自身の安定のための援助を得る

もし親自身が不安定なら、親の会に参加したり、専門家の援助を受けましょう。

誰かに愚痴を聞いてもらったり、息抜きもしましょう。

↓↓↓ カウンセリングを行っておりますので、よろしければご活用ください ↓↓↓

摂食障害カウンセリング

何十年も戦ってきた摂食障害を、こうしてブログを通して伝えて、共に理解し、共感し、回復へ進めたらと思っています。

なかなか話せない、わかってくれる人がいない。当事者の方、ご家族様、周りの方々は本当に辛いと思います。

少しでも私の経験がお役に立てればと思っております。

話をして聞いてもらうだけでも、だいぶ違いますし、ご自身の気持ちも整理されます。

カウンセリング興味ある方がいらっしゃいましたら、コメントいただければと思います。

質問や、この時どうだったか等、疑問質問でも構いません。またこういうことを書いてほしいなどありましたらコメントいただければ嬉しいです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。